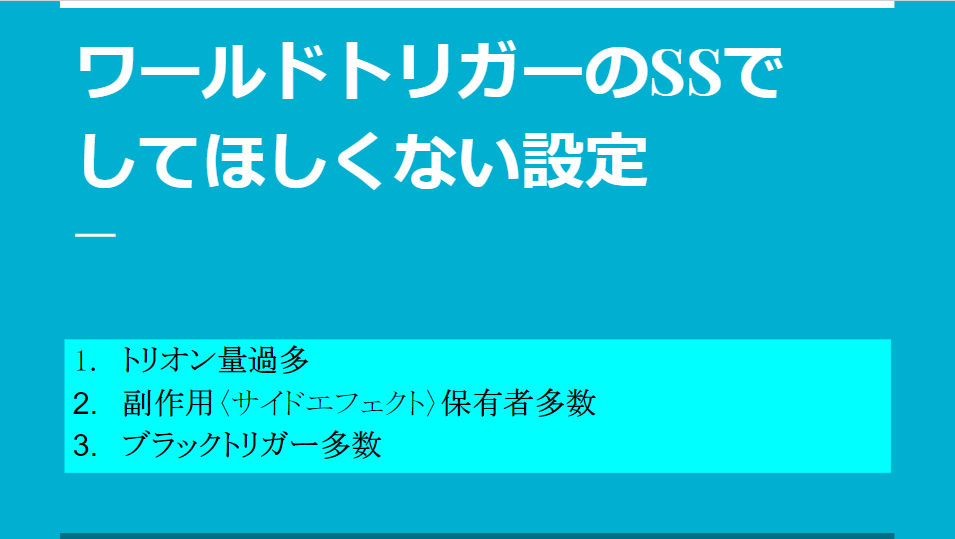

ワールドトリガーとは集英社のジャンプSQに連載中、芦原大輔氏作のSF系バトル漫画です。私は現在、連載中の漫画で一番好きな漫画は「ワールドトリガー」といえるほどに熱中しており、ここ最近ではPixivでSSを読み漁っているんですが、たびたびキャラ設定で「これはおかしいだろ」あるいは「これはしないでくれ…」と思うような駄作臭極まるポイントが3つあります。

それが以下の3点

- トリオン量過多

- 副作用〈サイドエフェクト〉保有者多数

- ブラックトリガー多数

トリオン量、サイドエフェクト、ブラックトリガーはワールドトリガーの作品中でキャラクターの戦闘力を決める上で重要なファクターであり、上記の内1点でも持っていれば強者の枠組みに入れることができます。また辛い境遇あるいは厳しい環境を紐づける上でも簡単な要素なので、「強さを演出する」および「暗い過去を持っている」という2つの思惑をまとめて解消してくれます。

やはり主人公は肉体的にも精神的にも強く在ってくれた方が人気も出ますから、上記3点の内どれかを入れようと考えるでしょう。それは全然良いです。強さに明確な理由があると読みやすいですから。

でもね!

多くない…?おかしくない?

って思うときがあるんですよ。そういった時の状況と、そう思う理由を項目ごとに説明します。

以下は原作既読前提で話してます。

トリオン量過多

これが主観的に一番多くあると思うんですが、主人公やそのチームメイトのトリオン量がやけに多いということです。

トリオン量とは簡単に言ってしまえば『戦闘に利用できる生体エネルギー量』であり、多くのトリガーをセットしたり、トリガーを起動したり、弾を撃ったり、あるいはレーダーを使ったりする時に利用されるので、量が多ければ多いほど戦闘の幅を広げることができます。また弾トリガーは攻撃の威力がトリオン量に依存する為、銃手および射手といった中距離戦闘を想定しているキャラクターを強くする上で必須といっても過言ではありません。

さらに後述する副作用はトリオン量が高い人間に発現しやすいともされていたり、「近界民は生体電池にするためにトリオン量が高い人間を優先的に襲う」という設定もあったりマイナス要素を組み込みやすいです。

そのためオリジナルでキャラを設定するとき、トリオン量を多くしがちになります。

それは別に良いんです。でもね、「これは多すぎだろう」ていうときがあるんですよ。具体的に言えば、〈トリオン:15 以上〉に設定しているときです。

トリオン:15 という数値は【BBF】に記載されている、ボーダーで(千佳、ヒュースが入る前まで)一番トリオンが高い二宮さんのトリオン値を 1 上回る数値です。

「いやいや、1 くらい上回ってもいいじゃん」

と思うかもしれません。

もちろん、一人だけなら別に17 とかちょっと高く積んでもいいですよ。でもこういう設定の仕方する人ってチームメイトも全員 15 以上とか、酷いときには全員 20 以上とかしちゃうんですよ。千佳並みのトリオン量とかにしているのも見たことがあります。(それ以上もあったかな)

頼む…それは止めてくれ…!

なんでダメなのかというのは、ステータスグラフの最高値と副作用サイドエフェクトが発現する最低値を視れば解ります。

BBFではステータスを6 角形のグラフで表していますが、グラフ最高値が 10 となっています。これはボーダー側が 11 以上はもともと想定していなかった、あるいは超一流の線引きとしたかったのかもしれません。

簡易的なトリオンレベルを下に載せておきます。副作用サイドエフェクトが発現している隊員中の最低トリオン値が 7 です(迅悠一 etc…)。また、原作では木虎のトリオン値:4 が平均以下とされてます。「トリオン量の高い人間が発現しやすい」と評されている、副作用サイドエフェクトを持つ隊員中の最低トリオン値が 7 で 4 が平均以下、参考として規格されたであろう最高値が 10 と考えれば平均トリオン値が 5 ということになるでしょう。

補足ですが、千佳のトリオン値は厳密に測れば更に上らしいです。

ここまで言えば先ほどのトリオン量過多が解るでしょう。

「 7 でも高いとされているのに、15 以上は高すぎるだろ」

と。

もちろんステータスの数値が11 以上の隊員も数人います。グラフ上の最高値は参考的な値であり、計測上限のような絶対的な値ではないですから。

でも超少ないんです。希少なんです。トリオン技術最先端の国であるアフトクラトルで幼少期からトリオン能力を強化させる手術を受けているヒュースですらトリオン:18 なんです。原作上の希少価値を損なうような真似はしないでほしいんです。

そんなわけで、トリオン値を決めるときは高くしすぎないでください。高くても 9~10 で十分だと思います。

トリオン量を数値で表している以上ステータスの振り方を知っているので、【BBF】を読んでいると思っているのですが(「BBF風」と書く人もいる)。でもそれにしてはステ振りが雑な人が多い。

「二次創作にそんなこと期待するな」なんて声は聞こえない。

副作用〈サイドエフェクト〉保有者多数

前の項目でちょろっと話しましたが、副作用とはトリオン能力の高い人間が稀に発現するもので、簡単に言えば感覚器あるいは臓器の異常です。

そのため「副作用を持たせる=トリオン能力が高い」というキャラ設定をすることになるのですが、前述した「トリオン量過多」と合われて使う人がいます。これがどういうことをかといいますと。

「高すぎるトリオン能力だけでなく、強力な副作用を保持している」

という簡単な最強キャラを生み出すことになります。

「いや、なんでダメなの?」って思った方、原作を読み直してください。ワールドトリガーって無双系だったっけ?ワートリの面白さってそんな浅いものだったっけ?

要は原作の長所を潰してるんですよね。ワールドトリガーの戦闘時の面白さは「陣営ごとに思惑(作戦)が重なり合う緻密な多人数戦闘」じゃないですか。そこに「だいたい何でもできる最強の個」を入れるわけですから内容が相対的に見て薄くなっちゃうんですよね。

もちろんトリオン能力を妥当な値に設定して、副作用もちゃんと考えられたもので、一人しか追加していない、とかならいいんですよ。

でもそれができない人がいるんですよねぇ…。チームメイト含めて全員を「最強の個」にしちゃう人とかもいるんですよねぇ…。

そんな人たちは副作用の発現条件を思い出してください。

「トリオン能力が高い人間に”稀に”発生する」

ですよ。 これも正直「項目 1」 と言いたいことは同じです。

希少なんです。そんなポンポン出さないください。

それに副作用はその性質上強力な程人格(人生)与える影響が大きくなるんですよ。過去まで構想しないと薄っぺらくなるんです。そこまで考えるのが面倒な人は安易に副作用サイドエフェクトを持たせないほうがいい、あるいは強化五感(ランクC)程度にしておいた方がいいですよ。

そもそも副作用の性能自体が原作の設定と比べておかしい人もいるのですが、それは副作用単体の設定を説明するときにでも解説します。

ブラックトリガー多数

ブラックトリガーとはごく限られた相性の良い人間のみ起動できる「たった一つで戦局を左右する切り札」です。そしてブラックトリガーはトリオン能力が高い人間が命を捧げることで発生します。

上の説明で分かるでしょう。ブラックトリガーを所持するということは

- 最強の個

- 選ばれし者

の 2 つを簡単に満たすことができます。

再度同じようなことを言いますよ。希少価値を下げないでください。

また「相性の良い人間」などという曖昧な条件設定である以上、基本的にブラックトリガーになった人は保有者の身内にする場合が多いです(そうじゃないと「棚ぼたで最強の力を手に入れる」という最高に見ごたえのないキャラになるので)。

そのため上記2つに加え”暗い過去”も得ることができます。なので過去の掘り下げは必須です。満足に掘り下げれない場合はブラックトリガーを持たせるのはいけません。

その代わりといっては何ですが、ブラックトリガーは基本的にチートみたいなものです。ですのでトリガーの性能を考えるのは楽ですよ。どんなぶっ壊れでも「まあブラックトリガーだしな」で納得できますから。

それに、できるだけブラックトリガーになった人に感情移入できるようにした方がいいですね。例えば、話が始まる前にブラックトリガーにするのではなく話の途中でする、とか。ありがちですが辛い、きつい状況は現在進行形の方が感情移入できます。

基本的に「切り札」は最後まで取っておくものです。戦闘では抑止力以外に活躍させずらいですから、よほど過酷な状況(ずっと孤軍奮闘とか?)にしないと難しいと思います。逆に無気力状態にして壁を乗り越えさせるのもありですが、エタりそうです。

間違ってもブラックトリガー所有者でチームを組ませるなんていけませんよ。そんな設定にしてしまったSSを数度読んだことあるんですが、色々と残念でした。「ボーダーの派閥の戦力バランスを考えろ」とか、「そんなにブラックトリガーがあったら第一次侵攻は防げるわ」とか。

何度も言いますが、ブラックトリガーは「たった一つで戦局を左右しうる戦略兵器」です。

長々と失礼しました。言いたいことをまとめるならば、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」ってことですね。

そもそも原作主人公の時点で「持たざるメガネがボコボコにされながら頑張る」なわけですから、二次創作であろうと主人公最強と面白さを両立するのはとても難しいですよね。

ワールドトリガーのSSはあまり時系列を気にしなくていい「日常系」が面白くしやすいですし、ジャンルとして一番大きいです。

よければ他の記事も読んでみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント